入会案内

昇級・昇段ステップ

一般的に昇級審査は各支部の意向が強く反映される為、組織としての審査ではなく、審査自体が形式的になってしまう傾向があります。

それとは違い「呈峰會館」は、全支部で統一された稽古体系を取っております。

審査は「武技」の理解度と、7級から始まる学科試験も取り入れ、「武道」の本分である「人間形成」を目標とし、それらの標準化を目的とするのが審査です。支部単位で審査項目も審査基準も変化する事はありません。

審査会は、年3回(6月、10月、2月)に行い、入会後4カ月以上で受審可能となります。一週間前までに申込書と審査料を添えて各支部長まで申し込んで下さい 。

| 白帯 | (9級) | ― | 正座(挨拶)・基本技 |

| 青帯 | (8級) | ― | 基本技・学科 |

| 青ライン | (7級) | ― | 基本技・開脚・学科 |

| 黄帯 | (6級) | ― | 基本技・学科 |

| 黄ライン | (5級) | ― | 基本技・学科 |

| 緑帯 | (4級) | ― | 基本技・位置取り・回し蹴り・学科(レポート) |

| 緑ライン | (3級) | ― | 基本技・転び方・位置取り・回し蹴り・学科(レポート) |

| 茶帯 | (2級) | ― | 基本技・転び方・位置取り・投技(流し投げ・裏投げ)・学科(レポート) |

| 茶ライン | (1級) | ― | 基本技・転び方・位置取り・投技(流し投げ・裏投げ)・学科(レポート) |

| 黒帯 | (初段) | ― | 基本技・転び方・投技・武器術(叩き棒)・学科(レポート) |

| 黒帯 | (二段) | ― | 基本技・転び方・投技・武器術(叩き棒)・学科(レポート) |

| 黒帯 | (三段) | ― | 基本技・転び方・投技・武器術(突き棒)・学科(レポート) |

| 黒帯 | (四段) | ― | 基本技・転び方・投技・武器術(突き棒)・学科(レポート) |

| 黒帯 | (五段) | ― | 基本技・制圧術・武器術・学科(レポート) |

- それぞれの段階に合わせた科目を覚え、それらを修得して初めて次の段階に進むことができます。

- 7級以上に組手審査があります。当會館独自の、級別・項目別の組手審査です。

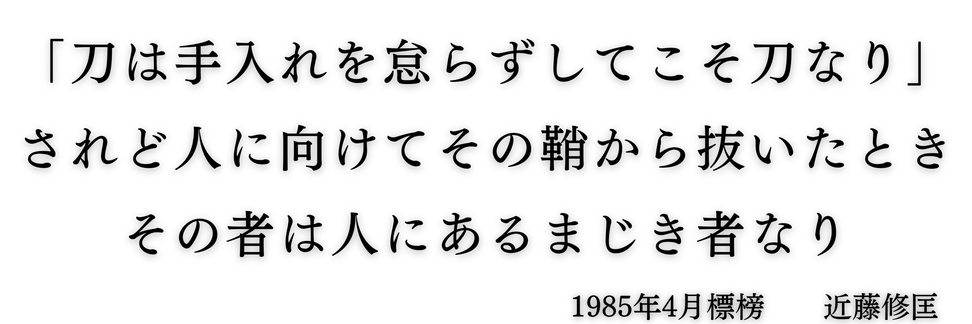

文武両道の精神

呈峰會館の組討道(空手道)には、武と文の二つの領域があります。

実技試験と学科試験の双方に合格して、初めて級・段位取得となります。

実技試験

まず突き蹴り(空手道)の稽古から始まりますが、級・段に応じて必要な武技を覚えて行きます。

決して「昔から伝わったものだから覚えなければならない」等、理解する事よりもかたちとして暗記するよう強要される所が多いですが、

当會館では、武技の有効性を理解する事で実際に使えるようになると判断しています。

学科試験

審査会場にてレポートの提出と、教学(きょうがく)を行います。

※「組討道とは」の「組討道の人間形成=道」を参照

文武両道という言葉があるように、「文」という知識や経験に基づく精神構造と「武」という確かな実技が、お互いに補い合う事を意味します。

お問い合せ先

三河本部・事務局(郵便物の送付はこちらへお願い致します。)

住 所 :〒444-0203 愛知県岡崎市井内町字西浦48番地2

電話番号:0564-54-3060 FAX:0564-54-3054

e-mail :info@teihou.org

※上記emailにメール発信時は、全角@を半角@に修正しご利用ください。

総本部

住 所 :〒466-0051 愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目12-4

電話番号:052-883-0333

お問い合わせ時間 月曜日~日曜日 10:00~22:00

*お休みはありません。お気軽にお問い合わせ下さい。